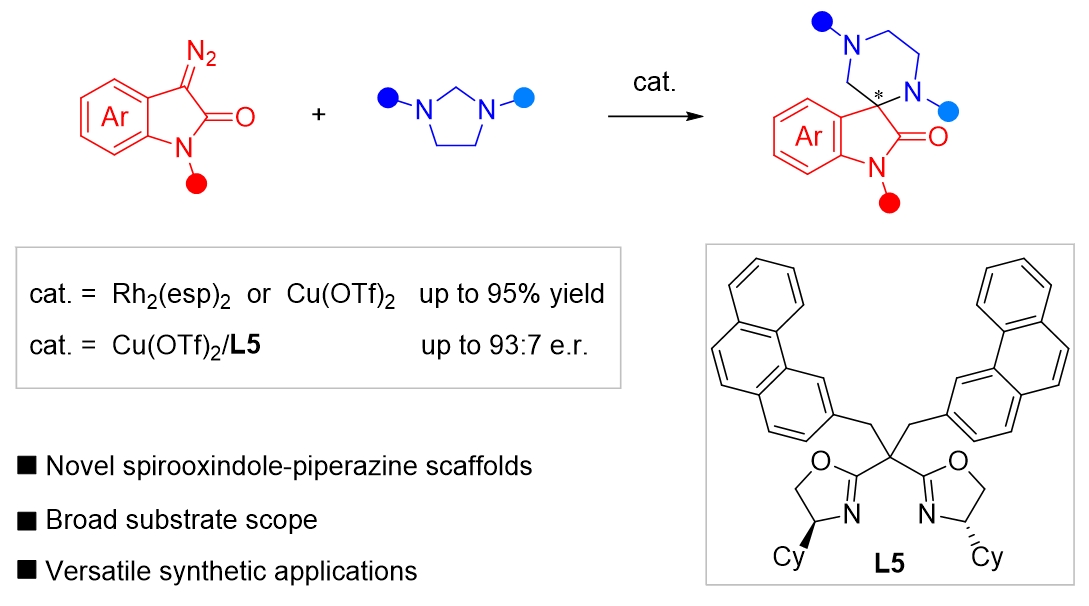

图1 催化(5+1)环加成反应构建哌嗪-螺氧化吲哚骨架

正文

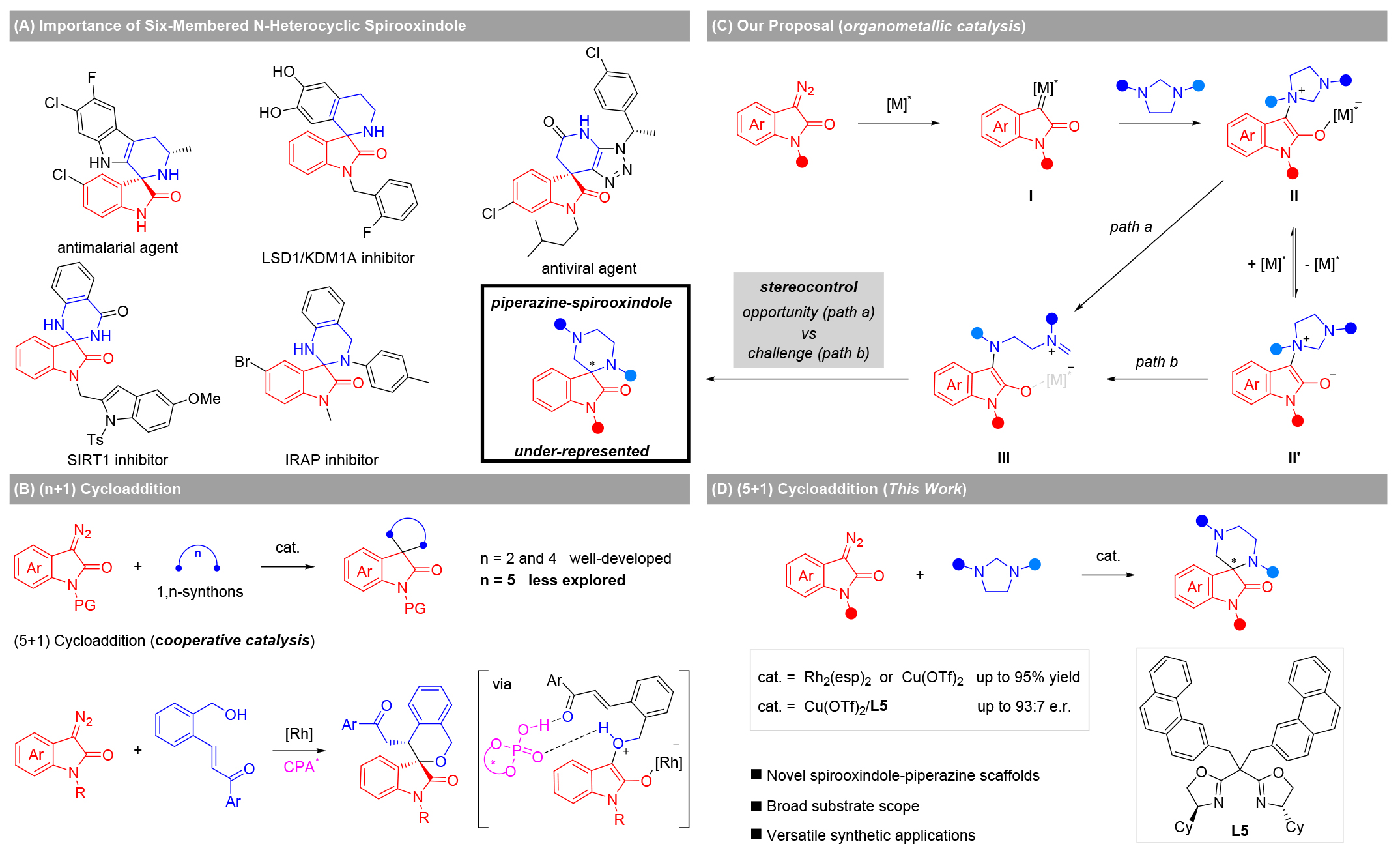

研究背景:螺环氧化吲哚骨架在天然产物和药物分子中具有广泛分布,其中六元氮杂环螺氧化吲哚因其显著的生物活性而备受关注。哌嗪作为一种重要的氮杂环结构,在药物化学领域具有广泛应用。然而,哌嗪-螺氧化吲哚结构的合成具有较大难度,这在一定程度上限制了其在药物研发中的应用。重氮吲哚酮的(n+1)环加成反应是构建螺氧化吲哚骨架的一种直接方法,其中(2+1)和(4+1)环加成反应已有较多研究,但关于高阶(n>4)环加成的探索相对较少。基于此,作者设想通过重氮吲哚酮与咪唑烷之间的(5+1)环加成反应来构建目标骨架,并致力于解决该反应的不对称合成等问题。

图2 研究背景

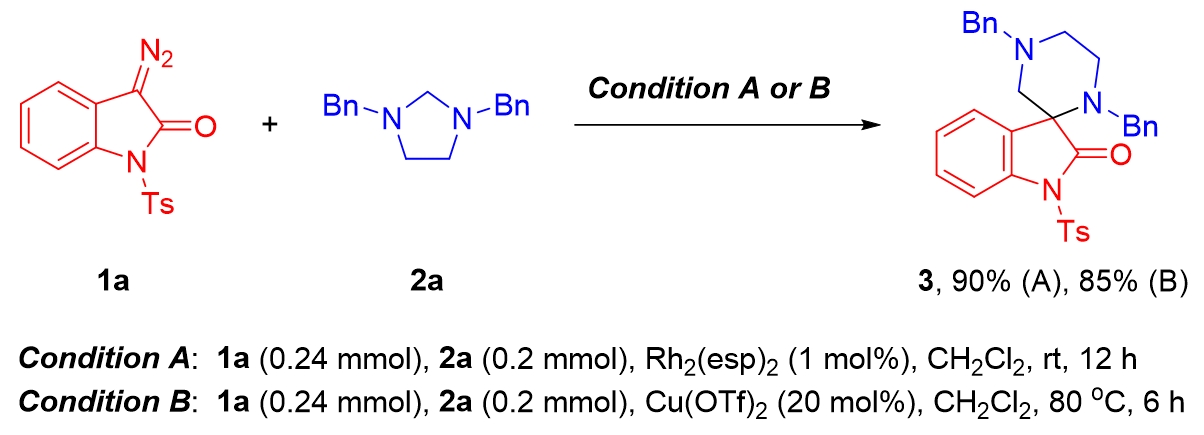

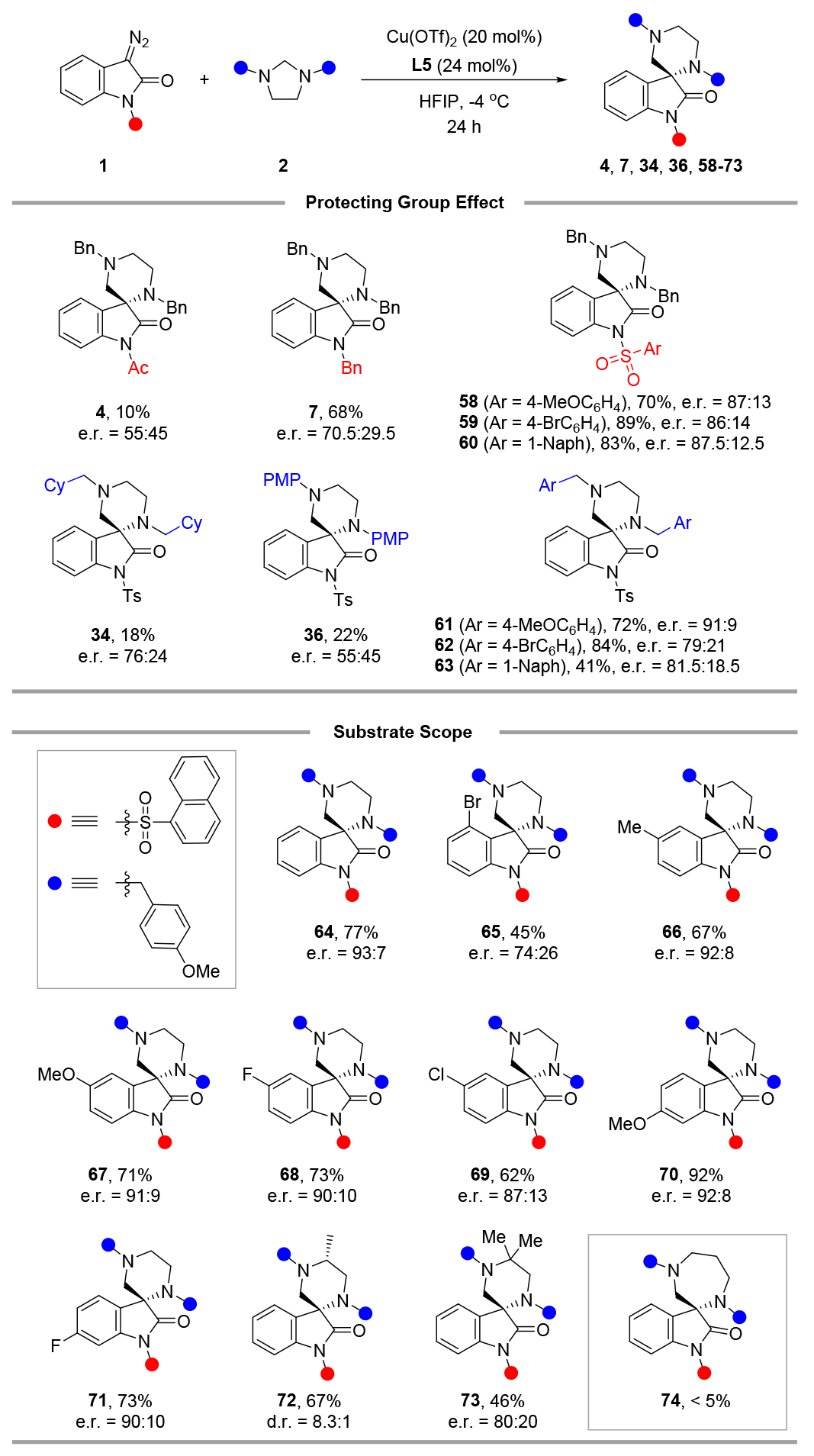

消旋条件优化:课题组以研究重氮吲哚酮1a与咪唑烷2a的形式上的(5 + 1)环加成反应为起始点。首先筛选了铑、金、钯、银等贵金属,令人满意的是,以Rh₂(esp)₂为催化剂,在室温下的二氯甲烷中,通过注射泵在1小时内缓慢地将1a加入到2a中,能以90%的产率得到所需的螺氧吲哚-哌嗪产物3(条件A)。此外,进一步筛选催化剂发现廉价金属Cu(OTf)₂是一种有效的催化剂,在室温下的二氯甲烷中能以60%的产率得到产物3。随后对其他反应参数进行了优化,包括溶剂、温度和催化剂负载量。最关键操作的是提高了反应温度,在密封管中80℃下反应,产物3的产率可达85%(条件B)。

图3 最优反应条件

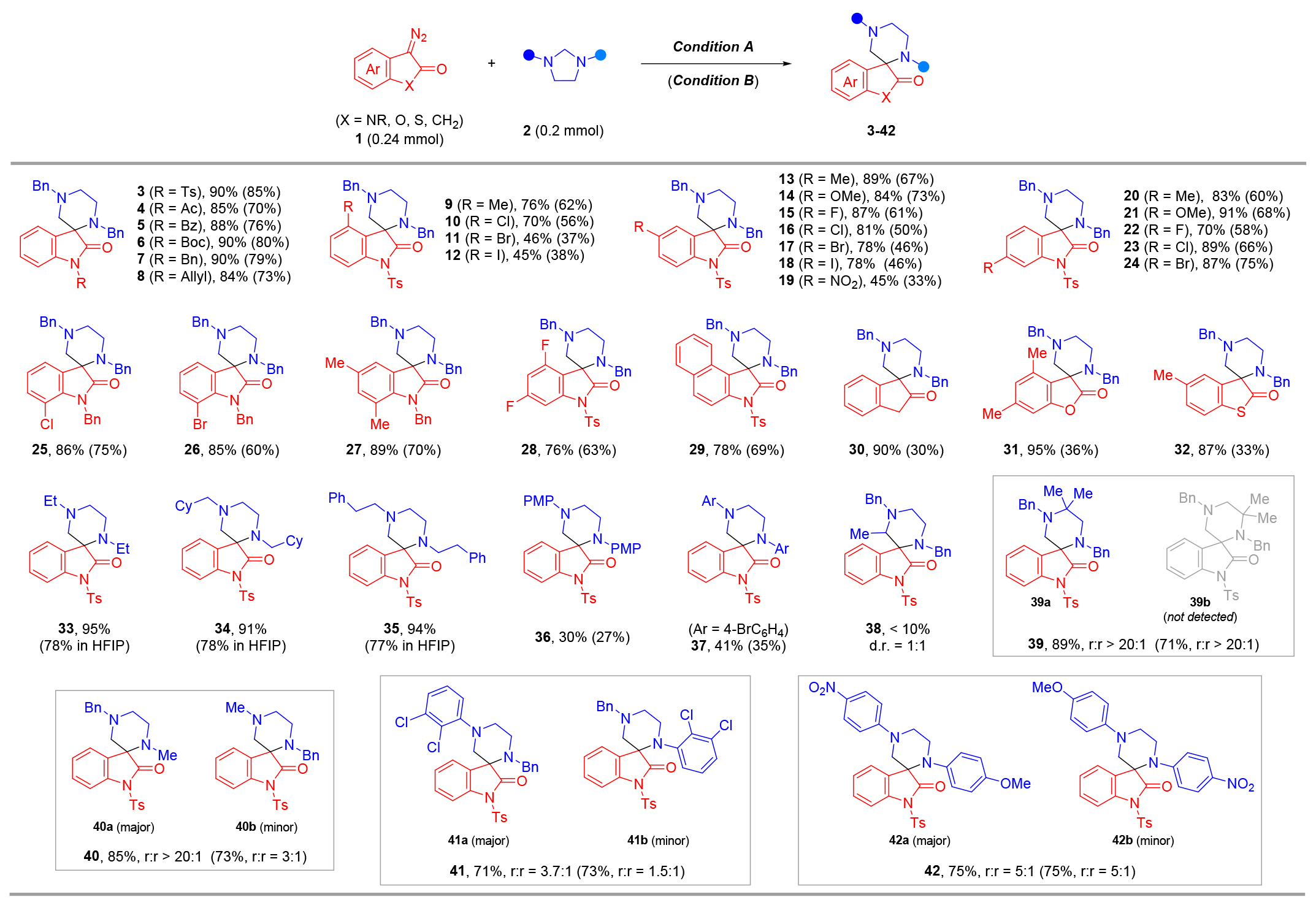

底物拓展:重氮吲哚酮的N-保护基可在条件A和B下灵活调控,均以良好产率生成产物(3-8)。芳环含单取代给电子基(甲基、甲氧基)或吸电子基(卤素、硝基)的底物,在条件A(45%-91%)和条件B(33%-75%)下均高效转化(9-26)。多取代芳基及大位阻萘基环底物亦成功兼容(27-29),且铜催化剂活性普遍低于铑体系。此外,1-重氮-2-茚满酮、3-重氮苯并呋喃酮及苯并[b]噻吩酮等重氮化合物同样适用,铑催化可高效构建螺环产物(30-32),显著优于铜催化体系。随后对咪唑烷底物研究表明:对称N-烷基咪唑烷在铑催化下产率高达95%(产物33-35),而铜催化需以HFIP替代CH₂Cl₂方能实现高效转化。相比之下,对称N-芳基咪唑烷因亲核性弱、溶解性差,在两种条件下均反应缓慢(产物36-37,中等产率)。2-甲基咪唑烷仅生成微量不可分离的非对映异构体混合物(38),而4,4-二甲基咪唑烷专一生成单区域异构体39a。三类不对称N-取代咪唑烷(N-苄基/甲基、N-苄基/芳基、N-芳基₁/芳基₂)均适配该反应,铑催化对前两类底物展现出更优区域选择性(产物40-41),而N-芳基₁/芳基₂体系在两种条件下选择性相近(产物42)。

图4 底物拓展

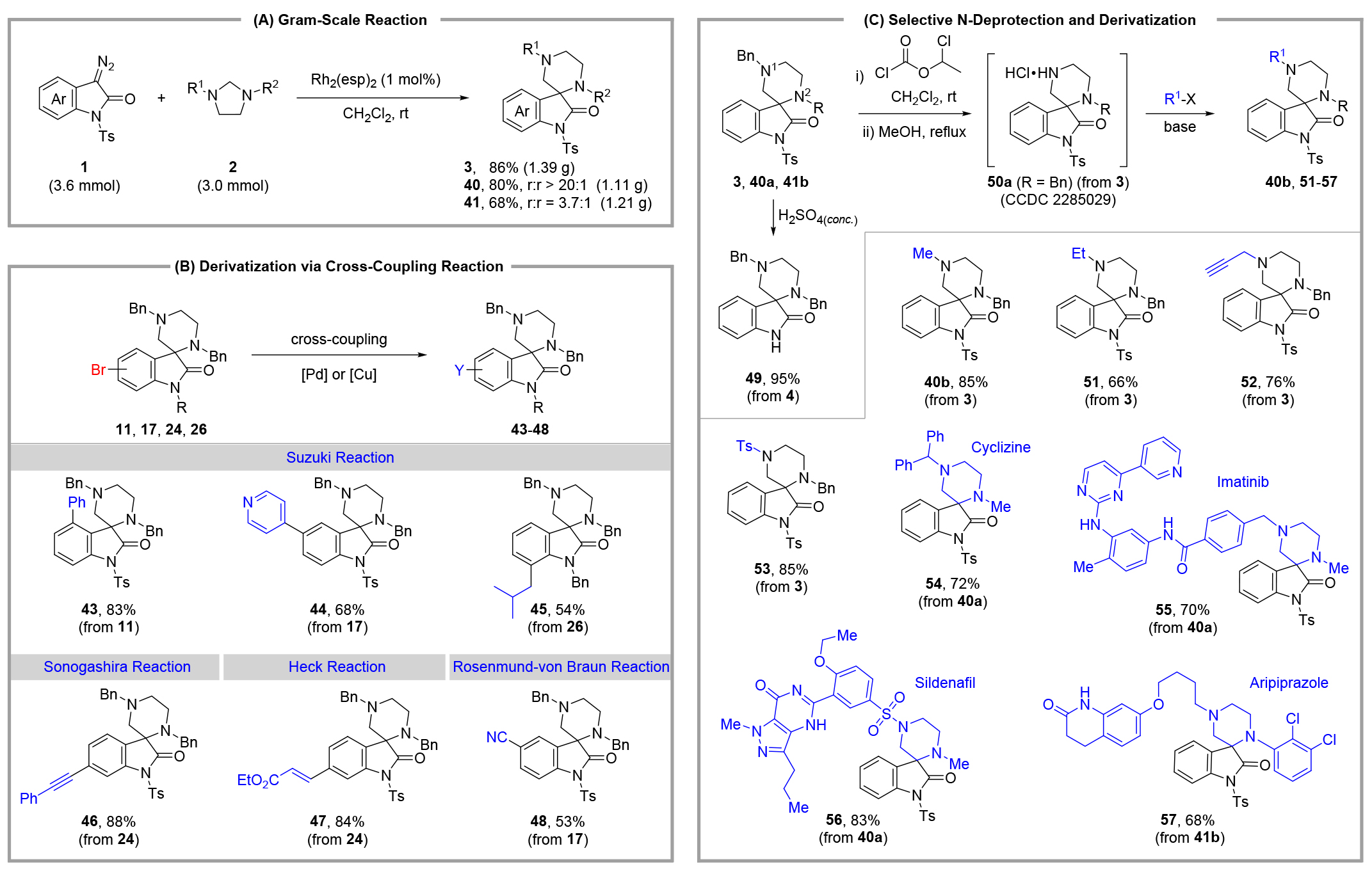

转化应用:在铑催化条件下(条件A),成功进行了克级规模的合成实验,结果稳定(方案A)。此外,该方法对多种官能团具有良好的耐受性,为后续修饰提供了丰富的机会。例如,卤素官能团(如芳基溴)兼容性良好,可用于Suzuki、Sonogashira、Heck和Rosenmund-von Braun等过渡金属催化的交叉偶联反应,生成多样化的螺氧吲哚产物43-48(方案B)。

产物的选择性N-脱保护易于实现(方案C):产物3在室温下用浓硫酸处理,几乎定量脱去对甲苯磺酰基(Ts)生成产物49;产物3与氯甲酸α-氯乙酯在二氯甲烷中反应,随后在甲醇中回流,可选择性脱去远端的N¹-苄基保护基,几乎定量生成产物50a。产物50a的结构通过X射线衍射分析确认,证实了对远端N¹-苄基的选择性脱保护(CCDC 2285029)。

此外,还尝试将得到的N¹-脱保护产物用作平台分子,以衍生出具有药物结构的分子。在验证了N-烷基化、炔丙基化和磺酰基化取代反应(产物40b、51、52和53)的可行性后,可轻松地将不同的药效基团组装起来,分别得到与Cyclizine、Sildenafil、Imatinib和Aripiprazole相关的螺氧吲哚衍生物(产物54-57)。这些转化反应展示了我们所开发方法在合成方面的潜在应用价值。

图5 转化应用

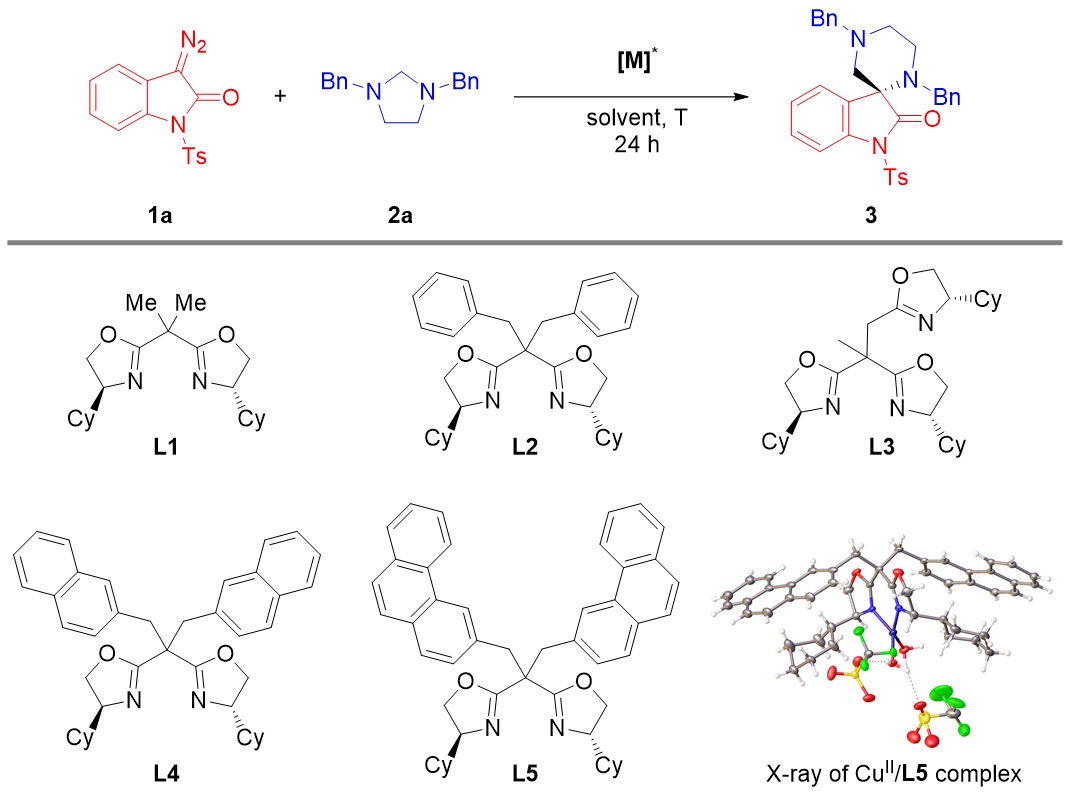

不对称探索:在探索不对称合成光学活性螺氧吲哚-哌嗪类化合物的过程中,课题组首先评估了多种手性铑催化剂(Rh₂(S-DOSP)₄、Rh₂(S-PTTL)₄、Rh₂(S-NTTL)₄、Rh₂(R-BTPCP)₄)在重氮氧吲哚1a与咪唑烷2a的(5+1)环加成反应中的性能,但未能实现立体选择性控制。随后转向Cu(Ⅱ)/BOX催化体系,发现Cu(OTf)₂/Cy-BOX(配体L1)组合可获得60:40的对映体比例(表1,条目2)。进一步测试了更多BOX配体,发现Cy-SaBOX L2表现更优,产率和对映选择性均佳(表1,条目3)。使用HFIP作为溶剂时,对映体比例提升至73:27(表1,条目5),低温条件进一步优化对映选择性至77:23(表1,条目6)。通过合成不同侧链的Cy-SaBOX配体,发现2-萘基衍生的L4对映体比例达84:16(表1,条目7),而3-菲基衍生的L5表现最佳,产率为81%,对映体比例达86:14(表1,条目8)。Cu(OTf)₂/L5的晶体结构已确定(CCDC 2414952)。其他铜催化剂或共溶剂体系未能带来进一步改善(表1,条目9-10)。

表1 不对称条件探索

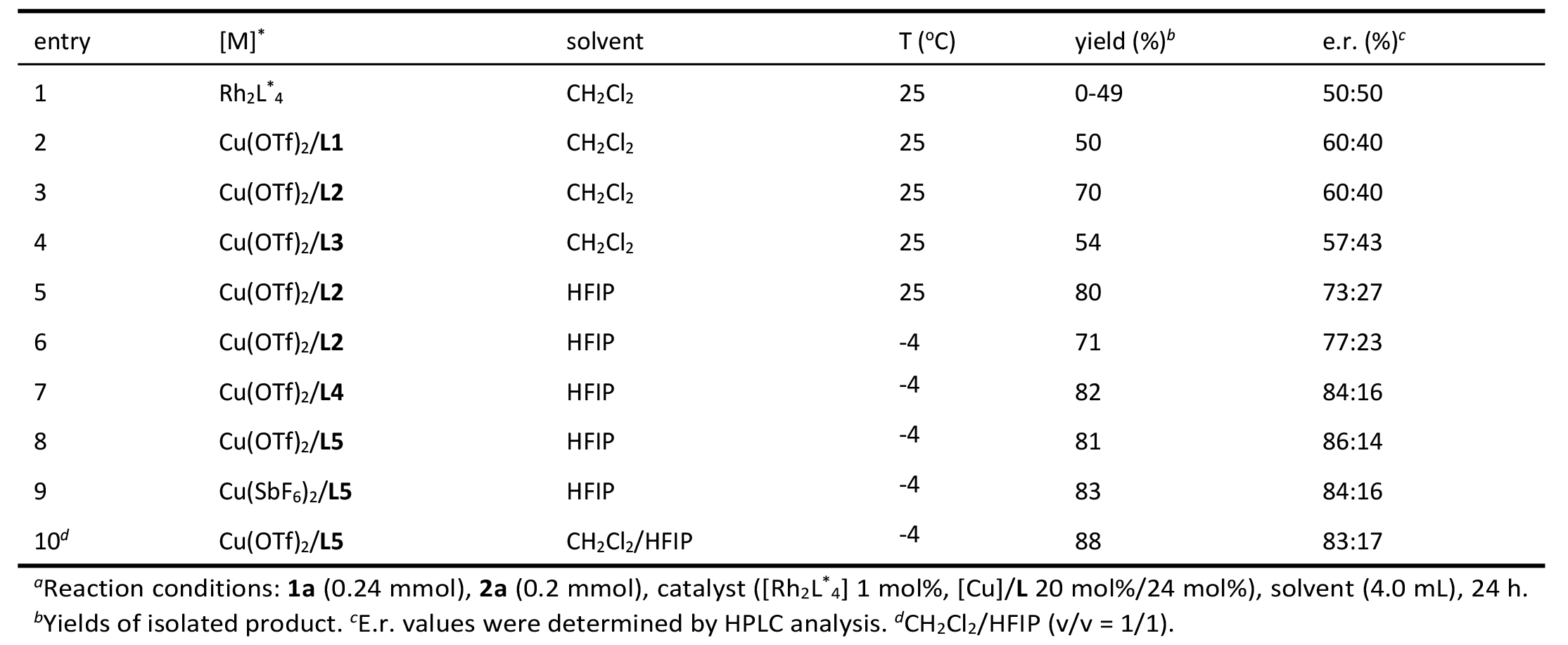

为了进一步提高对映选择性,在Cu(OTf)₂/L5催化体系下,于六氟异丙醇(HFIP)中,在-4℃的条件下研究了两种底物的保护基效应。带有乙酰基或苄基的重氮氧吲哚所得到的对映选择性较差(产物4和7)。除了对甲苯磺酰基外,还测试了其他几种磺酰基(产物58-60),其中1-萘基磺酰基得到的结果稍好一些(产物60)。对于N-烷基和N-芳基咪唑烷,反应进行得非常缓慢,且立体选择性控制效果不佳(产物34和36)。还评估了其他几种苄基(产物61-63),其中4-甲氧基苄基(PMB)得到的e.r.为91:9(产物61)。当带有1-萘基磺酰基的重氮氧吲哚和带有PMB保护基的咪唑烷在不对称反应条件下反应时,以77%的产率和93:7的对映体比例得到了目标产物64。

随后,针对一系列选定的典型底物研究了这种催化不对称(5+1)环加成反应的普适性。对于C5/C6位取代的重氮氧吲哚(产物66-71),获得了较好的对映选择性,而C4位取代的重氮氧吲哚仅实现了中等程度的立体选择性控制(产物65)。此外,碳取代的咪唑烷与该反应具有良好的兼容性,得到了产物72和73,产率和立体选择性都在可接受的范围内。遗憾的是,在不对称反应条件下,重氮氧吲哚与六氢嘧啶几乎不发生反应(产物74)。

图6 保护基筛选及底物拓展

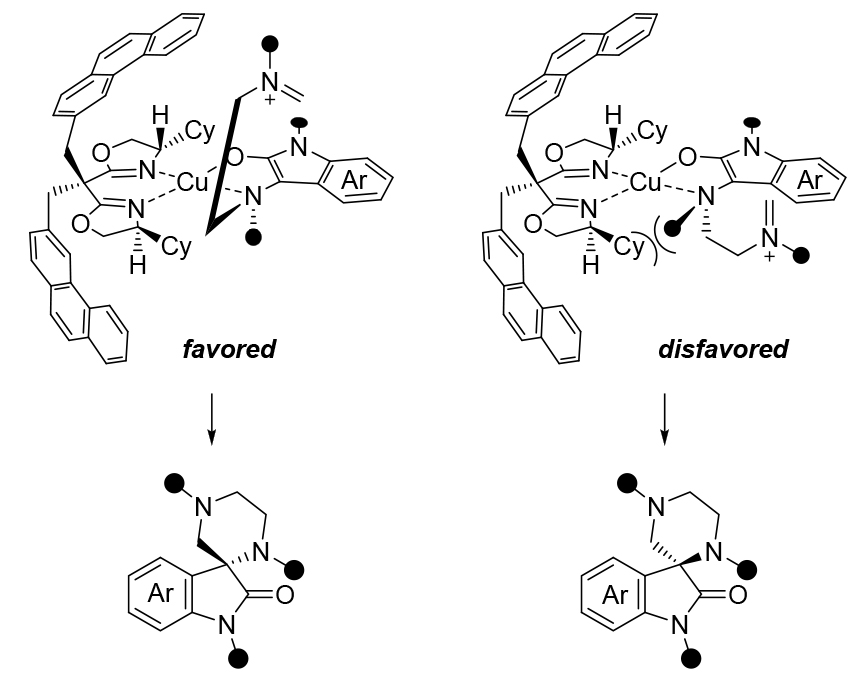

此外,基于Cu(OTf)2/L5配合物的晶体结构、Cu(II)/双噁唑啉(BOX)/二羰基配合物的平面四边形几何构型 ,以及所提出的逐步环化机理,初步提出了一个可行的模型来解释该反应中的对映选择性(图7)。由于与配体上的环己基取代基之间的空间位阻相互作用较小,通过烯醇盐对亚胺离子双键的选择性从Re面进行分子内加成,主要生成了R构型的产物。

图7立体选择性的可能模型

总结 综上所述,开发了重氮氧吲哚与咪唑烷的催化(5 + 1)环加成反应,建立了一种通用且高效的策略,在铑或铜的催化作用下,以中等至优异的产率构建了一系列螺环氧化吲哚-哌嗪化合物库。此外,已实现了对所得产物的多种转化,从而获得了更复杂甚至具有药物衍生性质的螺环氧化吲哚。重要的是,通过使用Cu(OTf)2和SaBOX配体L5,也实现了该反应的不对称合成。本报告证明,铑和铜都是该反应的有效催化剂,并且在涉及重氮卡宾-叶立德中间体的催化不对称反应中,铜比铑更具优势。 作者简介 五邑大学药学与食品工程学院彭士勇课题组成立于2017年,研究方向为金属有机化学,不对称合成。现已在ACS Catal.,Org. Lett.,J. Org. Chem.等期刊发表相关学术论文40余篇,主持国家自然科学基金,广东省自然科学基金、广东省教育厅、五邑大学高层次人才项目5项,详见课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/peng_shiyong

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn