正文

浙江大学化学系史炳锋教授团队长期致力于发展绿色高效的廉价金属催化的不对称碳氢键活化新方法。2022年,史炳锋教授团队基于对金属钴配位模式的理解,发展了新型Co(II)/Salox(salicyloxazoline,水杨基噁唑啉)催化体系,该新型催化体系采用廉价易得的二价钴盐作为催化剂和合成简便且方便改造的Salox手性配体,在体系中原位氧化生成八面体手性Co(III)催化剂,高效地实现了不对称碳氢键活化/环化反应,并成功地分离和表征了相应的八面体型Co(III)关键反应中间体(Angew. Chem. Int. Ed.2022, 61, e202202892)。随后他们将该催化模式成功应用于双轴手性化合物的构建(Angew. Chem. Int. Ed.2022, 61, e202208912)、膦酰胺不对称碳氢键脱氢烷氧基化和胺化(Angew. Chem. Int. Ed.2022, 61, e202210106; Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202302964.)及首例对映和区域选择性电氧化钴催化C-H/N-H环化反应(Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202218533)、手性二芳基甲胺的构建(Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202304706)、联芳轴手性骨架的构建(Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202310004)和C1-手性四氢异喹啉(c-THIQs)生物活性分子的不对称合成(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 24499)、不对称碳氢键活化/[4+1]插羰环化构建手性异吲哚啉酮骨架(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202318803)、双配体调控的不对称碳氢键酰氧化构建氧代二茂铁面手性化合物(CCS Chem. 2024, 6, 2783)、多中心手性化合物(J. Am. Chem. Soc.2024, 146, 15576)和远程双碳氮轴手性化合物(J. Am. Chem. Soc.2025, 147, 10791)的高效构筑,以及钴/光协同实现吲哚的不对称去芳构化(Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202407640),并在Accounts of Chemical Research上系统介绍了他们在钴催化不对称碳氢键活化领域围绕配体创新、反应发展和机理探究所开展的系统工作(Acc. Chem. Res.2025, 58,971)。近日,该团队成功地将Co(II)/Salox催化体系结合电氧化以及光催化途径实现了前手性PCP的不对称C–H酰氧基化和烷氧化反应,以最高1057的拆分因子制备了一系列光学富集的平面手性PCP衍生物,相关成果近期在线发表于Angew. Chem. Int. Ed.上。

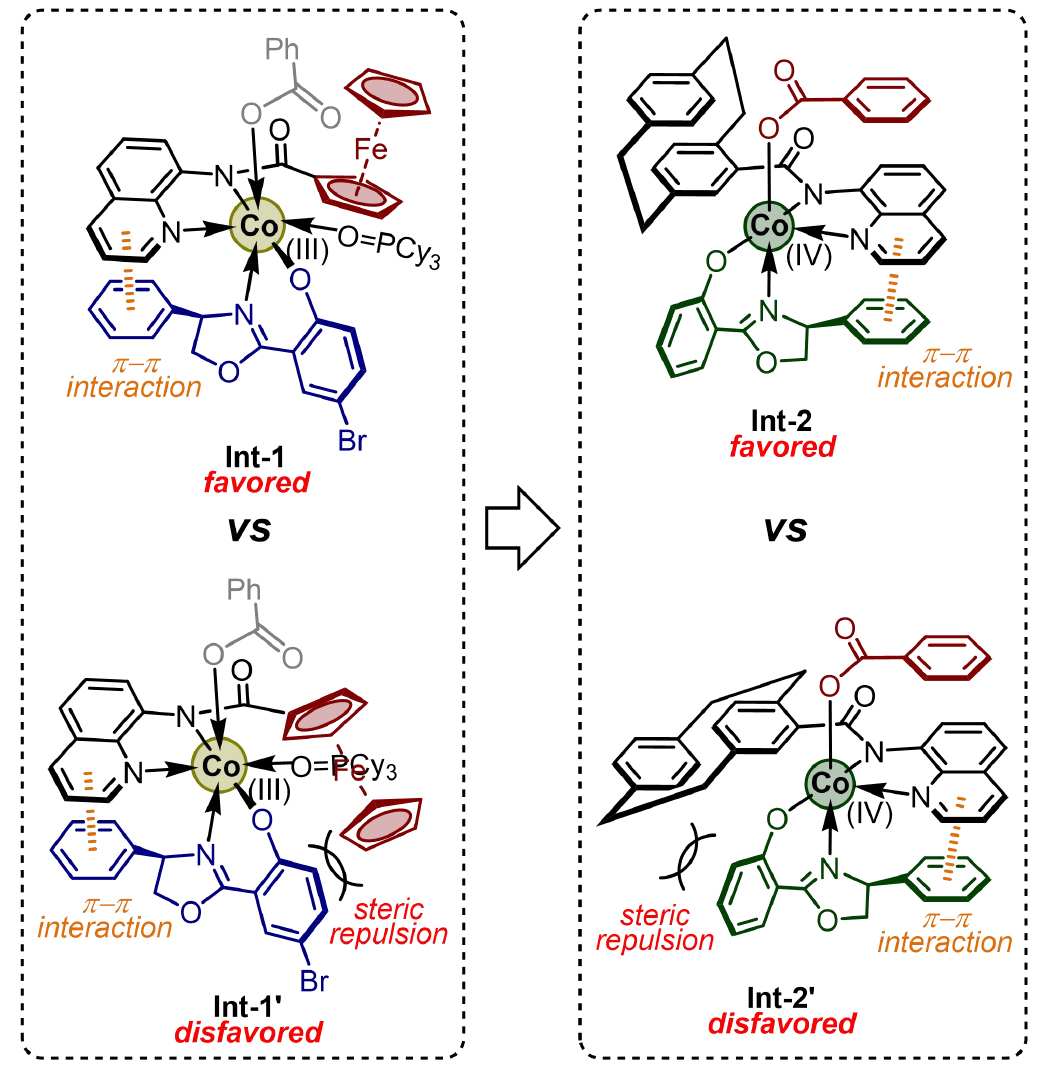

作者基于此前构建氧代面手性二茂铁工作中提出的不对称诱导模型,认为与之类比,[2,2]对环蕃底物与钴形成的碳钴中间体存在两种构型,由于3-Int-1′构型中配体与底物之间存在空间排斥,使得3-Int-1在能量上更有利,可以进一步发生官能团化得到不对称碳氢键活化产物;同时另一个构型的中间体3-Int-1′通过碳金属键的质子化得到对映体富集的反应底物,进而实现面手性[2,2]对环蕃的动力学拆分。

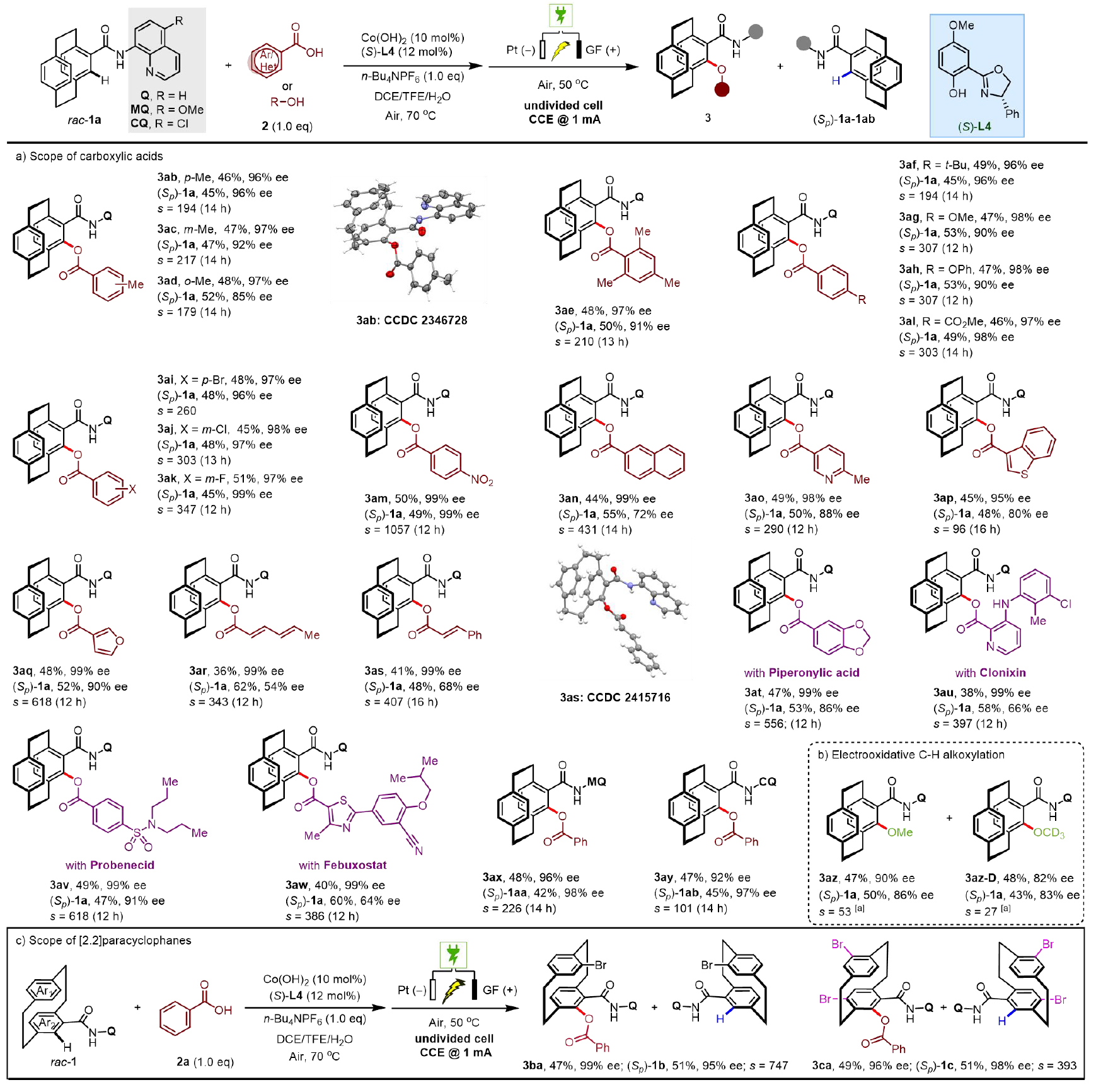

基于以上设想,作者选取8-氨基喹啉为导向基[2,2]对环蕃甲酰胺底物rac-1a为模板底物,苯甲酸2a为酰氧化试剂,以电氧化过程对该反应进行了可行性实验。通过合适的条件筛选,并且加入微量的水来提高回收的原料的对映选择性,作者最终以48% 的产率,98% ee得到手性产物3aa,以48%的产率,95% ee回收手性原料1a,拆分因子达371。利用单晶衍射,作者确认了回收的原料1a的绝对构型,为Sp构型。

在确立最佳反应条件后,作者考察了该策略良好的底物普适性。该反应条件能兼容各类芳香酸、杂芳环羧酸,且能以优秀的拆分效果得到手性酰氧化产物(96-99% ee)和回收手性原料(64-99% ee)。该策略也能被应用于天然产物与药物分子的后修饰,以及兼容不同取代的导向基。对反应条件进行微调,该电氧化策略还能实现不对称烷氧化反应。衍生修饰的PCP底物对该策略亦有优秀的拆分因子。

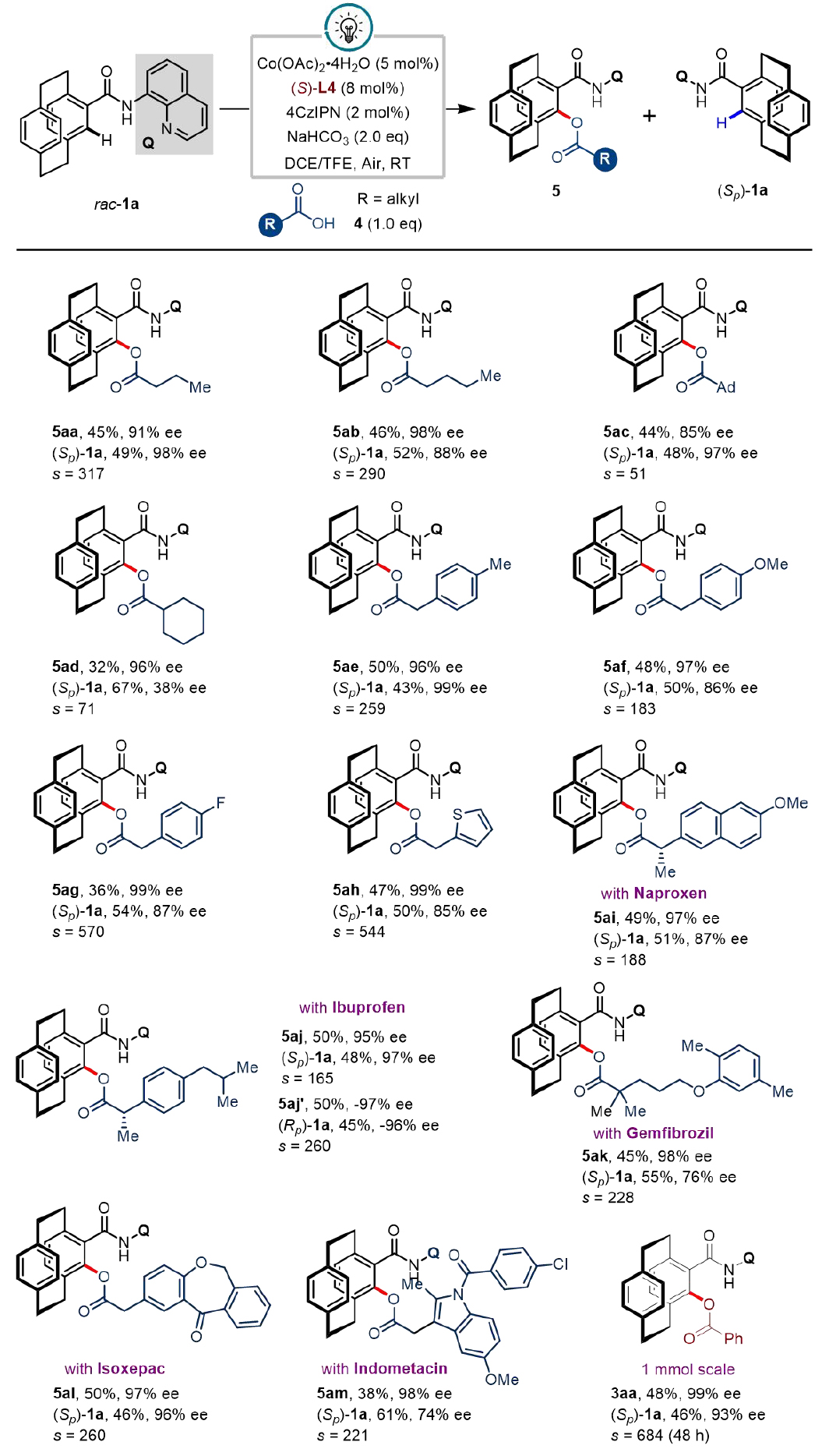

在电催化条件下,尝试将反应扩展至脂肪酸时,并未观察到不对称C–H酰氧基化产物。作者采用光催化策略,通过优化反应条件,成果将该策略拓展至脂肪酸,对于天然产物与药物分子也有较好的兼容性。

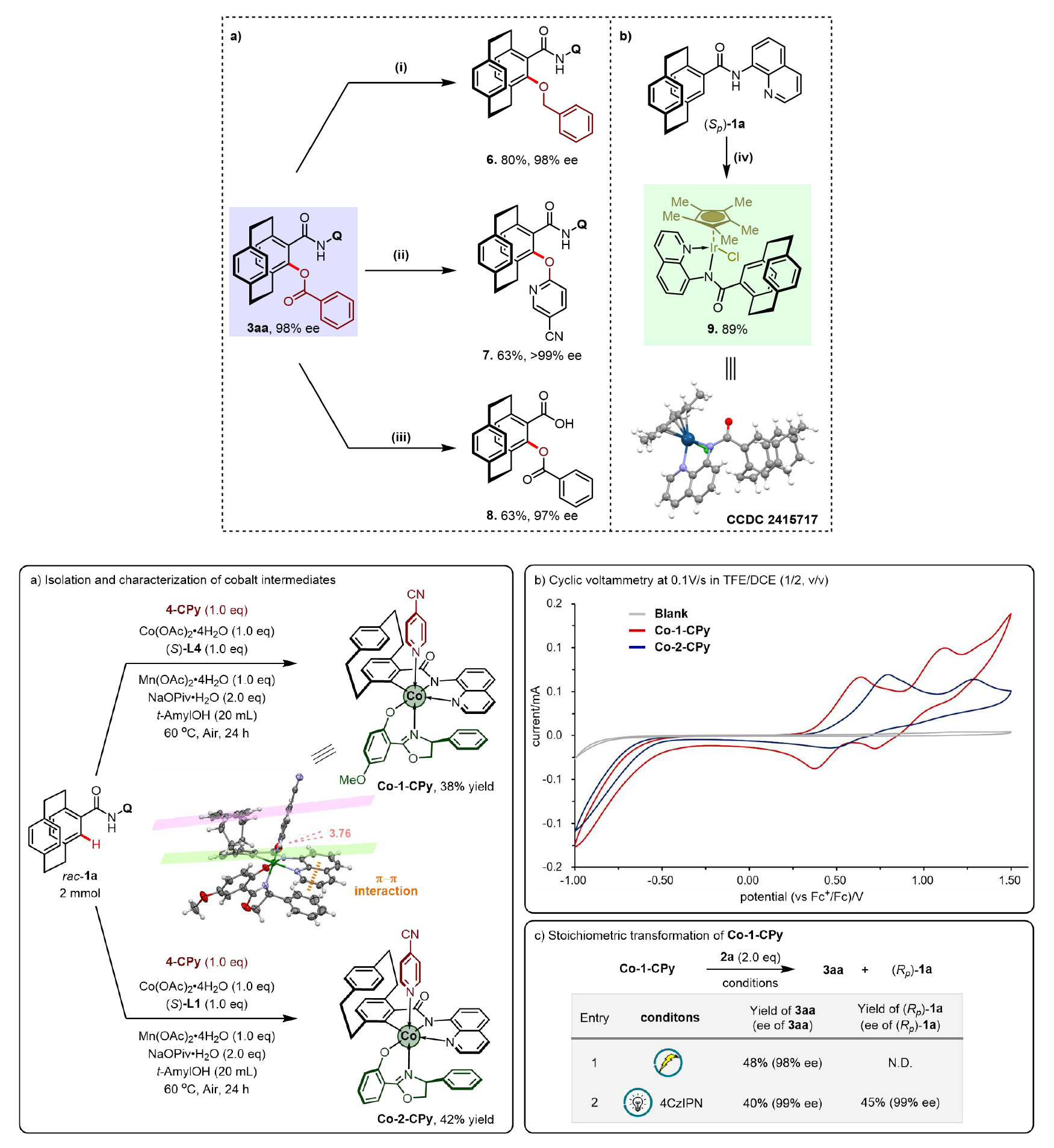

随后,作者进行了合成转化以及机理实验,通过对中间体的合成以及单晶衍射,作者观察到底物1a的对二甲苯平面发生了一定的弯曲,两个苯基碳原子存在显著扭曲(α = 3.76°)。这种环张力导致中间体的空间拥挤程度增大,从而使得C-H键的活化变得更加困难。作者还对两种配体合成的中间体循环伏安实验,最优配体合成的中间体Co-1-CPy显示出可逆的Co(III)/Co(IV)氧化还原过程,氧化电位为0.64 V(相对于Fc⁺/Fc)。此外,还检测到在1.12 V处的可逆氧化事件,作者认为可能是由于配体的氧化所致。相比之下,Co-2-CPy在Ep = 0.80 V处出现不可逆的氧化电位。这表明,Co-2-CPy的氧化电位高于Co-1-CPy,并且具有不可逆的氧化还原过程,因此难以发生催化循环,阐明了Co(IV)物种的参与以及配体在反应中的关键作用。作者还进行了中间体的当量转化实验,在电氧化条件下,酰氧化产物3aa以48%的产率和98% ee获得,且未回收到手性原料1a;在光催化条件下,3aa以40%的产率和99% ee获得,同时(Rp)-1a以45%的产率和99% ee回收得到,这表明C-H断裂步骤在光还原条件下是可逆的。

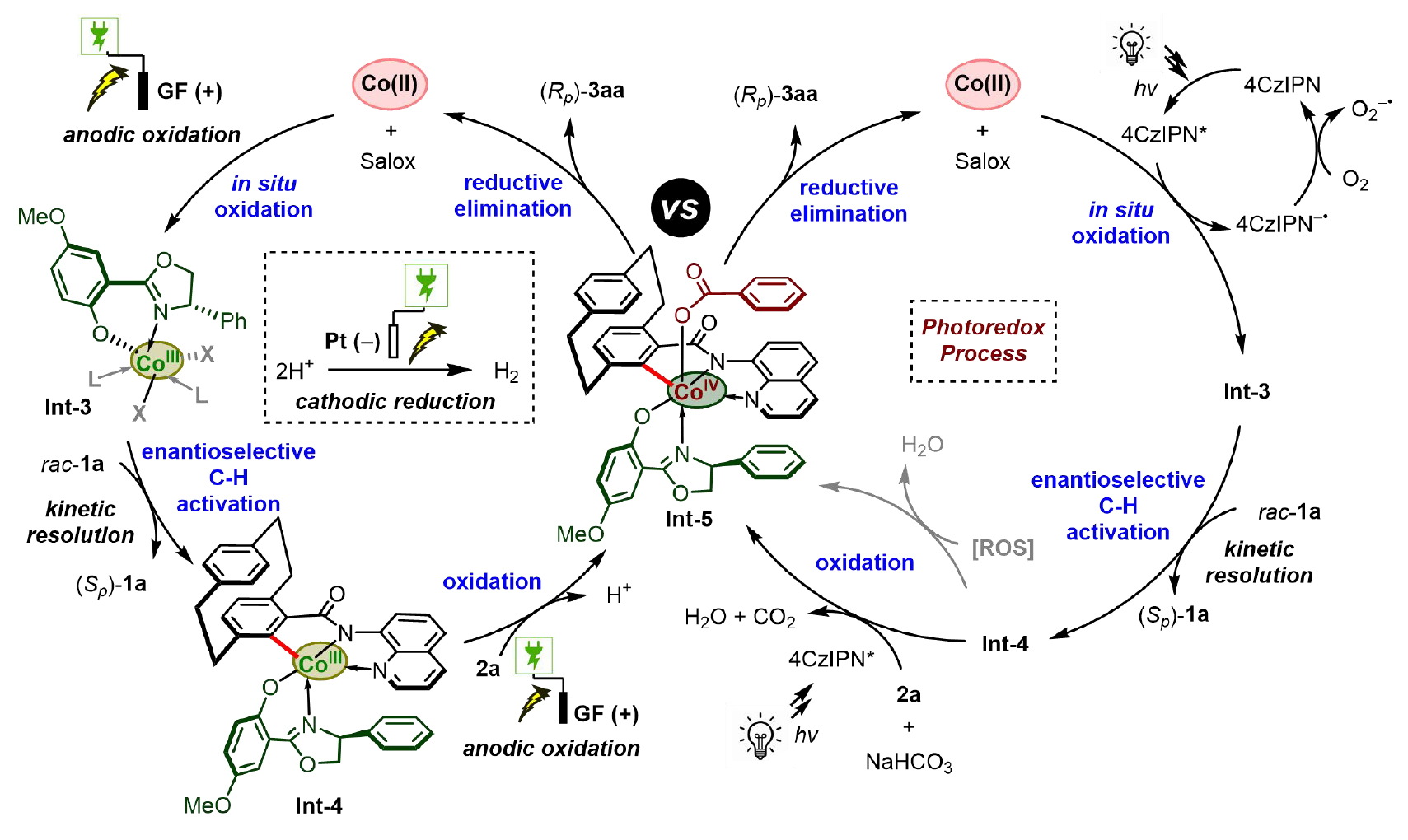

基于上述机理探究以及此前文献参考,作者提出了以下的两种催化循环。二价钴盐先与Salox配体配位,并通过阳极的电化学氧化生成手性三价钴催化活性物种Int-3,接着(Rp)- 1a参与配位并发生碳氢键活化生成中间体Int-4,另一构型的(Sp)- 1a底物被释放。随后芳基甲酸底物2a与钴催化剂配位,并在阳极发生电化学氧化,生成四价钴中间体Int-5,最后发生还原消除反应得到面手性[2,2]对环蕃化合物3aa,并释放二价钴催化剂,实现催化循环。整个过程释放出的质子,在阴极被还原为氢气。在光促进过程中,与电化学过程的一个关键区别在于激发物种4CzIPN*的参与。该物种在4CzIPN的可见光照射下生成,通过单电子转移(SET)过程促进从Co(II)到活性Co(III)催化剂Int-3的生成。4CzIPN·-被氧气氧化产生基态4CzIPN和超氧自由基。随后,通过动力学拆分的不对称C−H活化生成钴环中间体Int-4,它可以通过单电子氧化或在反应活性氧物种的作用下被氧化为Co(IV)物种Int-5。

总结

综上,浙江大学化学系史炳锋教授团队报道了钴/Salox催化的外消旋PCP衍生物与羧酸和醇在电氧化或光还原条件下的不对称选择性脱氢C–H氧化反应。该方法在温和条件下利用电催化或光催化替代当量的金属氧化剂,实现了高效合成平面光学富集PCP,产率最高可达50%,对映选择性高达99%,回收的起始材料最佳产率为49%,对映选择性高达99%,同时拆分因子高达1057。该策略表现出广泛的底物适应性,能够容纳多种羧酸,为平面手性PCP化合物的合成提供了高效的路线。

作者简介

史炳锋,浙江大学求是特聘教授,博士生导师,主要从事惰性碳氢键的精准催化转化、不对称催化及天然产物和药物活性分子的合成研究。独立工作以来,以通讯作者在Chem. Rev., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., Chem., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc.等发表科研论文190余篇,受邀撰写英文书12章节。曾获中国化学会青年手性化学奖、浙江大学沈善洪杰出青年学者奖、药明康德生命化学研究奖,日本化学会Distinguished Lectureship Award, Thieme Chemistry Journal Award,Gordon Research Conference主席奖,罗氏化学创新奖和明治乳业生命科学奖等奖励,现任美国化学会The Journal of Organic Chemistry副主编和多个期刊编委。

史炳锋课题组主页:https://person.zju.edu.cn/bfshi

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn